NEWS

お知らせ

-

2026.01.28

四季の山紀行(飛計路のブログ)

■ 京都西山・愛宕山・・・・2026年01月24日

「今後の雪」では、日本海側と比良・鈴鹿はかなりの積雪、今も降り続いている。大雪と言っても、半世紀前の日本海側の積雪はこんなものではなかった。家の庭で、カマクラを作って遊べるほどの雪であった。懐かしい思い出だ。20年前は、比良でも例年2〜3mの積雪はあり、極寒の雪上テン泊で、生死の境を彷徨ったこともある(大袈裟)。かくして、年末にはちょっとだけ雪化粧した地蔵山を歩いて満足していた。近頃は、冷たい雪より暖かいお風呂が所望なのだ。これでは遺憾!!、と思いつつも、車載温度計は-6℃、外に出たい人は変態の類、雪だってマダラ模様で愈々やるせない。 かくなる上は樒原に車を止め、ジープ道で愛宕山へ参拝すると言う、寒さ対策優先の物見遊山。標高差は少ないもののジープ道は、車両の道としては恐らく群を抜く斜度のキツい道である。未舗装どころかとても歩き難いダート道、雪が着くとそれはそれは歩き辛い。一般車両の無い薄雪の駐車地に着き、暖かい車から見回した景色の寒々しさ。ところが歩き出した府道はそれほども寒く無い。発熱分は自家暖房に使える風の無い朝だ。謂わば、熱の簒奪者の無い状況と云える。 雪と氷でツルツルの府道は注意が必要。ここでアイゼンなどを着けたりしては顰蹙を買う。無事に旧参道に辿り着き、ゴロゴロ石の隙間を埋める雪には惜しみ無い感謝の辞を表明しつつ、何とか無事にジープ道へと到達した。ご苦労な事に、凸凹斜面の雪の上には往復分の轍の跡が刻まれれいる。更には、轍の跡にソールの減った登山靴の跡が一つ、直ぐ上辺りを行く高野聖の足跡であった。しかし、今の時期には山ナマコは無し、飛騨は遠い。 黙々とルージュのコースを登り、自家暖房の熱で汗ばんで来た。先行者の背中は拝むことなく、神明峠出合い手前で斜度は緩くなる。ここまで、人の影に代わって多いのはネズミの痕跡。あっちにもこっちにも、尻尾と二本の足で移動した様子が残っていた。まるで雪祭でもあったかのような賑わいだ。ヒメネズミなどのそうした賑わいは、他の動物の嫉妬の対象らしい。恐らくはカラス、の妨害の様子さえ雪はとどめていた。 賑わいが去り、峠に続く足跡が一つ、途端に何やら不吉なものが辺りを覆い、悪霊退散の願いも虚しく、風は起こり気温は-10℃、露出した顔の皮が凍り付く。これは別名「冷感エステ」とも云う美容法ではある。が、強要されてはたまらない。雪の林に逃れ、何とそこは結界の中か、溢れる日差しもあり暖かい。結界で暫しの休息を入れ、目の前にある愛宕神社へ、いざ参拝しよう。 流石に雪の愛宕山、地蔵山にも竜ヶ岳にも踏み跡を残す方々がいて、首無し地蔵から、月輪寺方面から集う方々、この時点で、10人ばかりの予測は外れ、表参道の神社前では人波さえ出来る様子、流石に冷え込む木陰に人影は無い。

続きを見る -

2026.01.19

四季の山紀行(飛計路のブログ)

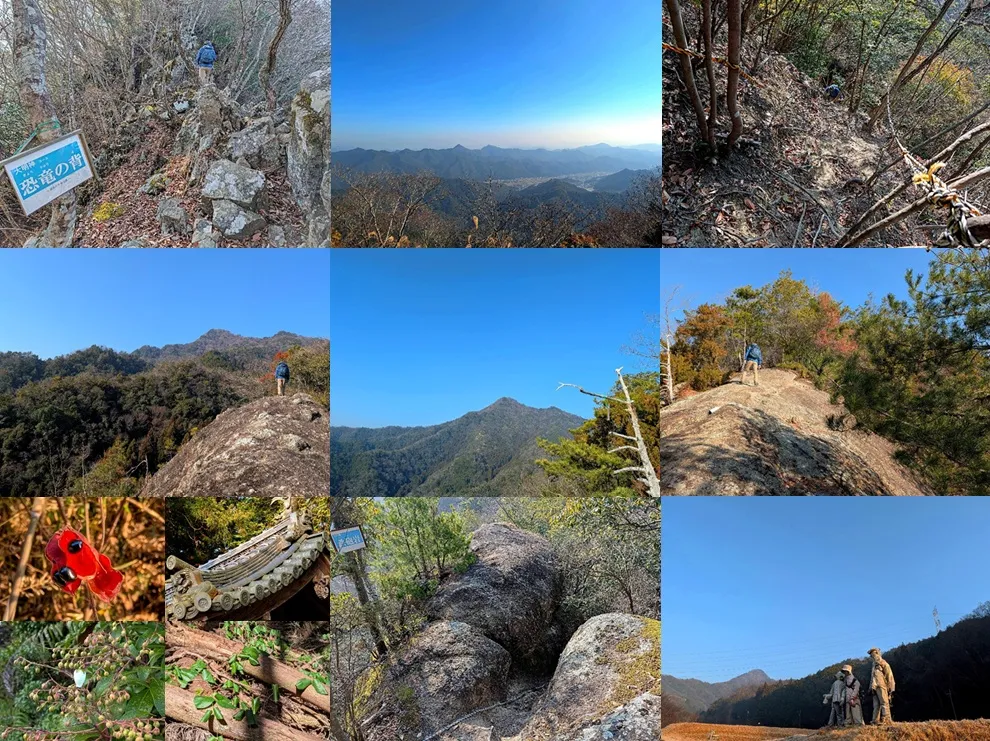

■ 播磨・明神山-大明神コース・・・・2026年01月17日

氷点下の「夢やかた」駐車場に先行車が3台、陽射しどころか寒々しい霧の中に消えて行く後ろ姿に見覚えがある。個々の記憶ではなく集団の記憶だ。明神山ピーク下で弁当をひろげる集団の、気配と云うかオーラを感じる。各々のルートで11時に山頂、の予定に違いない。見送ったところへ新たなメンバーらしきおっちゃんが到着した。落ち合う場所を間違えて、時間調整を兼ねたルート取りを尋ねてくる。山頂まで、みちくさを含めて3時間、の積りでAコースを提案した。順調ならば山頂でお会いすることもあるだろう。 昨年と同様、大明神コースを辿るべく神社へ向かう。霧を透かして届く陽光が有難い。恐ろしげな鬼瓦の見下ろす境内に踏み込んだ途端、静寂を破る機械音。直ぐ山側の林床に蠢く青年団諸君、心臓が3cm飛び出た。境内の杉は姫路の保存木、太く真っ直ぐに伸びる杉である。獣避けの門扉を開け、暗くてかなり険しい巡視道を登る。痛い手に血行が回復するのは有難いが、もう少し穏当な始め方もあるではないか。と、思いながらも遅滞なく歩いて鉄塔に抜ける。ここからは光の世界、形の良い明神山を見ながら辿るルートだ。 先ずは明剣岳、厚いアベマキの葉のルートはよく滑る。低いながらも展望に優れたピークに溢れる陽射し、なかなかよろしい。見苦しい東の谷を除けば、大寒を控えた厳冬期とも思われない有難い日である。明神山が近くなった。稼いだ高度を惜しみなく放出しつつアップダウンを繰り返し、岩尾根から見る明神山への仰角は増す一方。近くはなっても高度差は埋まらない。342ピークの右に大層立派な岩尾根がある。序にいってもみたいが踏み跡は藪の道。明るい山歩きには相応しくない。やがて凝灰岩らしき岩尾根があり、タヌキ岩の名がある。西に見えて来たのは小明神コースの馬の背、手前の尾根のピークは水平な林道を詰めた先にあり、登るのを諦めたピークだ。つまり明神山との高度差はそれほども埋まってない。 衝立岩辺りの登りは少々汗を伴う。2重3重の補助ロープがあるから通行に支障は無いが、人一人の垂直の運搬にはエネルギーが必要だ。しかし大変なのはこの後の尾根歩き。時計を見るとおっちゃん達のランデブー時刻を過ぎている。みちくさが過ぎた。と言う事で、ここからの厳しい登り勾配で休みなし。小明神ピークは遠かった。竜の背を越え、賑やかな声の届くピークに到着〜は12時過ぎ、賑やかな声の主は逞しげな女性のもので、おっちゃん達の姿は当然無し。ちょっと暑い山頂の一角でエネルギー補給、小豆島は黄砂の彼方。 少々疲れたので下山はBコース、谷を降るので距離は短く速い。何れにしても山頂から暫くは岩ゴロゴロの急斜面、先を降るアベックの小休止の間に谷まで下降。どこを歩いてもよく滑るお山である。植林の谷間の林床は、冬でも緑の葉を残すキジョラン(鬼女蘭)と云う名の蔓性植物に覆われている。覆うというと大仰だが、他に植物はないので間違いでもない。花の後の実は、冬に弾けて白い綿毛を出すところから鬼女の名が付いたらしい。う〜ん、どうも悪意のある命名としか思えない。それにしても、この谷の他では見ないのは何故だろう。 岩をUの字にくり抜いた谷を抜けると明るい池面が見えて来た。身を休める鳥の一羽だに見ない池だが、長閑な小春日和を感じられてとても良い。。

続きを見る -

2026.01.05

四季の山紀行(飛計路のブログ)

■ 京都西山・地蔵山・・・・2025年12月27日

先週は異例の温かさといい、今週は強力な寒気で雪の報に接している。どちらかといえば暖かいのが望みだが、雪と戯れるのも嫌では無い。秋のお山は賑やかだった。それにもまして、雪山ほどゴージャスな景色は他に無い。今年は未だ大峰参りに行けて無い。本来なら、大峰に行かねば義理を欠くところだ。しかし大峰は遠いし大いに寒い。大峰は、温かくなったら行く事にして、今日は近くてお手頃な愛宕山界隈へ行こう。 越畑までの道に雪は無い。路上の気温は-2℃、歩けば自己発電でまかなえる程度だ。何分にも風がないのが有難い。今日からはザックの中にアイゼンが増えた。多少重いし、昨冬はザックの肥やしで終えてしまったアイテムである。が、欲しいシーンでなかった時は生命に関わる事もあり得よう。故に無用だと思いながらも入れておく。まだ陽射しのない越畑集落、斑模様の雪は静けさを助長する。静まり返る集落の、小道の枯草の雪を払って峠道に出た。 多少増えた雪の道を芦見峠まで歩く。雪を踏み締める音が小気味よく聞こえる。他に音が無い。峠に着いたところで東の尾根に赤い陽射しが届いた。赤いからといって朝焼けでは無い。地球の傾きの為せるわざ。樹木の枝先に着いた霧氷が一斉に煌めく。これは期待して良さそう。地蔵山へと向う道中、何もしないのに木が雪をくれる。欲しくもない雪のプレゼントは、熨斗を着けて返したい。体もザックも雪まみれだ。 落葉の上の雪はよく滑る。お陰で-6℃の気温にも耐え、茶店(売店?.)跡を通過、平坦で歩き易くはあるが暗くて淋しい。陽射しは竜ヶ岳の方にあり、そちらの林は燃えるようだ。急坂に差しかかり積雪は10cm、綺麗な斜面をジグザグに歩く。振り返ると、何と無体な事であることか。露出した土と落葉で綺麗な景色は台無しだ。ま、振り返るのはよそう、眼前には、新たな氷の景色が待っている。裸の枝の霧氷は山桜をおもわせる。綺羅びやかな景色の後は馬酔木の林も付いてくる。雪は少なく匍匐前進の必要はない、が、後々の事を考えルートにかかる馬酔木の伐採はしておいた。 晴れやかなお顔の西向地蔵様も機嫌が良い。三角点には先行者一人の踏み跡が残っていた。北側斜面に比べ、南側に雪は少ない。旧愛宕スキー場まで歩き、良い景色はないものか、と見回した先の林は樹氷で真っ白、満開の桜の園を彷彿させる光景だ。よほど強い風が吹いたと見える。空を仰ぐと雲が多い。早朝は良かった天候はここに来てやや崩れつつある。樹氷の展望地へ降ると先行者の足跡が3つ、撮影班の訪れた後であった。 良いものを見せて貰い、ジープ道に降って樒原に降る。途中、陽射しを頼りにエネルギー捕球を始めたところ、にわかに雲が現れ陽光を遮り、冷たい風を運んで来たから寛ぐような状況では無い。何者の仕業であったか詮索したいところであるが、降った樒原は暖かいので不問でよかろう。

続きを見る -

2025.12.23

四季の山紀行(飛計路のブログ)

■ 丹波・高見城山~石戸山・・・・2025年12月20日

岩屋山・石戸山の北にある高見城山、柏原と書いてカイバラと云わせる街の南に位置する山で、機会があれば行ってみたいお山であった。文字通り山城の跡、1327年に築かれ光秀により落城したお城の本丸のあったお山である。柏原は信長の末裔の墓所などもあり、興味深い街の一つだ。北側の尾根末端から登るコースもあるようだが、今日はショートコースの丹波悠遊の森から歩く事にする。 温かいといっても5℃くらいでは恩恵は少ない。用意の整ったおば様登山隊が歩き始めたところだ。後を追うこと10分ばかり、施設の様子を覗いながら、賑やかな登山隊との距離を計る。道脇の、朝日に輝くムラサキシキブが有難い。登山隊は、その滑らかな口に比べて歩みはのろい。とったはずの距離は見る間に埋まり、已む無くお先に〜と先に出た。勢いよく出たのはよいが、目の前の急斜面に続く階段道、歩き出して間もなくこれは辛い。その上何やらおば様方の闘争心を刺激したものか、後方からの追い上げが厳しい。要らざる敵を作ってしまった。 尾根に乗ったところで階段が切れ、やれ有り難し、と歩く細尾根の先は岩場混じりの急勾配。気合の入った声は直ぐ下に迫り、景観を楽しむ余裕もない。心臓の悲鳴にも耳を貸さず、お陰で徐々に間も開き、改めて見た城山は断崖の上、三尾山と良く似たロケーションだ。即ち立て籠もる事に特化した城で持久戦用の城である。今だに残る登山道の敷石はおそらく往時のものだと思う。出来心から始まったシンドイ山歩き、高度差350mばかりを休みなく登り、山頂直下の狭い平坦部の祠に手を合わせてピークに到着。池跡らしきものの他、構造物は何も無い。しかし周辺への展望は大変に良く、これがこの城の存続理由の一つであろうと思う。 おば様登山隊が下の祠に到着した様子、石戸山まで歩く予定であるから南に降ってピークを空けよう。城跡から降り、眺めの良さげな岩棚を覗いて南へ歩く。両側の切れ落ちた狭い尾根ルートは心地の良い場所であった。松が主体のルートは明るく、天気も良く温かく、整備した様に綺麗な水平道が暫く続いた。道草を食う間に、おば様登山隊が現れ、意気揚々と南に去って行った。どこまで行かれたものか、暫くすると帰って来て、殿のおば様はゼーゼーハーハー、静かな尾根に消えて行った。ふむ、何だろう。水平道もやがて大降りに転じ、その先は多いに登り、とても草臥れ讃岐石の鉱山跡に到着した。 鉱山跡でエネルギー捕球、冷えてくるのでもう帰ろう。登ったお山を降り、登り返して綺麗な水平道に戻った。ピストンでは詰まら無い、東側の尾根に続くルートを降ってまた汗になった。大変荒れたルートで、しかし右に降らなくて幸いだった。右へ降れば山南町、帰りの困難は予想の外であったろう。

続きを見る -

2025.12.15

四季の山紀行(飛計路のブログ)

■ 加東市・三草山・・・・25年12月14日

雨は上がったばかりで大変暗い。それでも先行車が3台、流石に人気のハイキングコース、と感心しながら見ていると、歩き出した彼らの手には釣竿が揺れていた。釣り師、昭和池に、彼らの釣るようなお魚はいたんだろうか。池の管理棟方面に消えて行く彼らと別れ、賑やかな小鳥の声が聞こえる三草山お散歩コースを行く。このコースは大雨のあとでも濡れることがない。ほぼ灌木ばかりのコースである。 低い雲に加えて霧が立ち込め遠望はほぼない。遠望どころか直ぐ近くのピークさえ霧の彼方だ。風が無いので暖かく、忽ち汗になったのは思わぬ僥倖、こうでなくては歩く価値が半減する。汗には多いに出て貰ってもよいが鼻水が酷い。山道を歩きながら、鼻水の有用性について考えた。鼻の粘膜を保護し、外敵の侵入を阻害するなら風邪の前でなくては効果が無い。では、寒気の中で出る鼻水の効能を探してみても、これと云うものが無い。ほぼ、無駄ではないかと云う結論に至った。鼻水はマスクの代替にはなり得ないと云うどうでもよい結論である。(下品な話ですみません) 雨上がりであるから岩場は滑る、かと思うのだが意外と濡れた岩にも摩擦力がある。ウバメガシの続く古い時代の海岸の岩だ。雨に降られて徐々に風化の進む岩である。外界の様子は濃い霧で見えないながら、雨に濡れた赤いウメモドキの実が宝石の様に煌めく。惜しむらくは今少しだけ光が欲しい。顔を上げると大坂山辺り、霧に霞む重畳たる稜線はなかなかに形が良い。低いながらも深山の雰囲気、と思いたいところ、国道の車のノイズが這い上がってくる。 ピークのピストンを終えた方が降って来られた。片道3kmばかりのコースだが、こんなにアップダウンがあったんだ、と改めて知るのは何処でも同じだ。故に楽しいとも云える。薄いピンクの毛に覆われたコウヤボウキ、種になっても天気が悪いと閉じたまま。もっと光を、と叫ぶのは人のみに非ず。質量の無い光は意志に出逢って糧となる。1時間ばかりでピークに到着。流石に無人、出逢った人は二人だけ。ピークは冷たい風が吹いて寒い。たかだか430mほどだが鼻水が反応するから周回コースへ降ろう。 またまた、濡れた岩の急斜面の道を100m、登り返すと青空が待っていた。陽射しは暖かくて有難い。見下ろした昭和池は干上がって、水は深い辺りにのみ溜まっている。あそこで釣りをやるのは反則だろう。勝負事は正々堂々を旨とすべし。しかし釣り師の影はどこにも無い。彼らは何処へ消えたのだろう。やがて、まだ見ない天狗岩の案内の前。見てもみたいがあまり降るようだと億劫である。今日もまた、途中までは行ってはみたものの多いに降る。やっぱり止そう。地図には直ぐ脇にある筈なのだが蜃気楼と同じだ。何れお目にかかる日もあるだろう。水の無い、池面に降りて周回は終わり。最後に、クリスマスツリーのある休息所で、おば様集団の天衣無縫のエネルギーを拝見した。凄いね

続きを見る -

2025.12.01

四季の山紀行(飛計路のブログ)

■ 京都西山・芦見谷東尾根・・・・2025年11月29日

芦見谷東尾根を西山とするには流石に疑問があるが、今更北山に変えると地蔵山・愛宕山界隈も含める必要がある。やはり従前の通り西山とさせて頂こう。 気温は6℃でほぼ曇天、予報ではお出かけ日和と言う事であったが左京区越畑は日本海側の気象。ここでは熊のニュースはさほど重要では無い。愈々師走になろうと云う今でも、付近の柿の木は豊穣の秋色、枯草に覆われた露地に人気は無い。防獣ゲートを過ぎ、芦見峠に至る山道の、タカノツメの紅葉をゆっくり鑑賞できる季節が来た。しっかり踏跡の残る峠を過ぎると踏跡は少ない。山ビルの巣窟を過ぎ足元チェック、彼らの季節の過ぎた事を確認した。 無事に芦見谷に降り、林道を少しばかり降って砂防ダムに降りる。陽射しの無い、冷たい水の流れる芦見川の向いに、山腹に続く古道があったのは20年前の事。厳しい斜面の山腹を見上げ、流れの石などを見ながら暫くぶらぶら、やがて深い谷底にも陽射しが届く。これを機に東取り付いた急勾配の山腹、古道は未だ残ってはいたが酷い倒木で辿れ無い。更に厳しい山腹を巻き上がることおよそ1時間、アキレス腱が痛い。斜度が緩む様子を見せると古道を離れて尾根芯を行く。 斜度は少なくなったが馬酔木の藪が酷い。歩く人の無い尾根は、どこもかしこも馬酔木かゆずり葉の過密地帯。大きく成長した木々で展望は無い。嘗てのピークハンターが残したピンクテープもほぼ無くなっている。戻りたくてもあのルートは下りに難い。スマホの電波の入る場所でも無い。いわば、ほぼ遭難といって良いような心細い状態だ。頼りになるのは尾根の形、南東に延びる尾根を辿ればユリ道の先に林道が待っているはず。 ところどころ、馬酔木の切れた林は明るい。紅葉した落葉で、陽射しは林床にある。お陰で今日の目的の大部分は消失した。藪と紅葉の林床を歩く事およそ2時間、ピークを過ぎ、細くなった尾根に残る約束のユリ道を辿る。地蔵山と竜ヶ岳の頭が覗き、北に周山街道の見える地点だ。消耗したエネルギーを補給しよう。それにしても風が冷たい。 補給時間は約10分。ユリ道と云うのはよく工夫された道で、登り下りはごく少ない。調子よく歩いて汗も出ない。飛び出た林道はしかし明るかった。現代にたち戻った「時の行者」だ。現代風に、オフロードバイクが作ったショートカットを降り谷に下降、やがて見えてきたのは「龍の小屋」、20年を経て健在だ。竜ヶ岳取付きを過ぎ、度々の出水で酷く荒れた芦見谷を降って芦見林道に出た。これで周回は終わり、越畑までは峠越えが残っている。

続きを見る -

2025.11.25

四季の山紀行(飛計路のブログ)

■ 播磨・段ヶ峰・・・・2025年11月22日

夏には山ビルの出現に尻尾を巻いて逃げ出したルートだが、近頃の熊のニュースを聞く度に胸に蟠る思いがある。熊の出没には多様な訳があるだろう、が恐れ慌てて閉じ籠もるだけでは、恐れる熊を期待出来る訳が無い。山ビルに対する態度も同様だ。たとえ血の数滴を与えたとしても、毅然とした態度でお引取りを願うのが望ましい。今日もし出会う様な事があるならそうしよう。 先行される方々が車5台分、コナラの林もすっかり葉を落として見通しが良い。尾根に乗ったところで高度差300mを越える斜面。見通しが良いので、次第に遠ざかるゴルフ場などを見下し、気散じになるかと云うとそうでもない。秋らしい、葉を落とした枝の赤い実を啄むコガラはとても可愛い。しかし斜面を登る脚の負担が減る訳では無く、しかたがないので立ち止まって汗を拭く。風はとても冷たい。上の方から先行者の話し声が聞こえる。 斜度が緩むと達磨ヶ峰の肩、ここで歩みを止めると後が辛い。背を越えるススキの中にリンドウが咲く。開いた花は一つ、蕾は多い。漢字で書くと「竜胆」、葉が苦いところで着いた名とある。不思議な事に、この後で見たものは全て花一つだけ開いていた。人の知らない符丁があるのだ。登山道に寝そべるヒョウモンチョウはそうした秘密を知っている。踏まれる恐れがあるからススキの中に移動して貰った。 達磨ヶ峰から暫くは快適な尾根ルート。盛りを過ぎた紅葉も綺麗だが、ものの哀れを感じる儚さがある。何れは地に落ちて色を失い降り積もる。その落葉から覗く赤いドングリを手に取ると、それらは全て根を伸ばし始めた子孫達であった。やがて大きな栗の林に差し掛かり、朽木を肌色に彩るものは何だ?。あちこちの朽木に出たナメコ。既に登山者のザックに収まりお土産になったものもある。栗の木の枯れた訳は知らないが、随分星霜を経た木で間違い無い。 折角稼いだ高度を惜しげもなく下げて最低鞍部、ここからの登り返しも辛い。ちょっと剽軽そうで身の軽い女性が追い越していった。遅ればせながら辿り着いたフトウガ峰、背の低い灌木と千島笹の大地、関西らしく無い高層大地だ。先の女性は目の前の岩に登って自撮り写真。この後走って追い越して行った。 さて、残すところは谷を隔てた先の少ピーク。高度差は少ないながら距離はある。やや高度を下げた山腹は燃えている。千島笹の尾根を歩いて段ヶ峰着、風は幾らか冷たいながら、晴れて天気のこんな日にハイカーが四人、お二人は去った後で寂しいピークだ。これにはやはり熊騒動が寄与しているとみて間違い無い。まあ良かろう、汗が冷えるとピークは寒い、峠まで降ってお昼にしよう。 千町峠の、営業状態の不明であった喫茶店(?)は遂に閉鎖、開いている板張の庭の陽だまりでエネルギー補給、後続の男性もご一緒である。この後は林道を凡そ7km、2時間半歩いて周回を完了した。残念な事に、谷の紅葉は盛りだが午後の陽光はほぼ無し。ただ寒いだけの林道であった。山ビルとの遭遇も無し。

続きを見る -

2025.11.17

四季の山紀行(飛計路のブログ)

■ 比良・正面谷~コヤマノタケ・・・・2025年11月15日

ワンゲル道登山口前の駐車場はほぼ満杯、正面谷の駐車地は見る前に諦めている。秋の比良は実に久しぶりだ。秋は帰りの渋滞が酷くて、真っ先に候補から外れる山であった。ところが真野からは2車線、加えて熊の脅威に怯む方々もあるだろう。来てみれば空いてるだろう予測は見事に外れ、恐るべきは武奈ヶ岳。 今日は皆様の後塵を拝して正面谷を行く。岳道を分け、谷を詰めると懐かしい砂防ダム。考えてみれば、正面谷は恐らく15年ぶりくらい、主に冬期のルートで雪に埋まる記憶が多い。砂防ダムに氷柱がある光景だ。水場の湧水は多少減ったか。砂防ダムを一つ越え二つ越え、何だか体が重くて怠いのは何でだ。長く見ぬ間にあちこち崩れた谷は明るく、興味深いものが多々転がっている。怠い体に有意義なアイドリングタイム。 それにしても、次々に現れては嬉々として消えて行く皆様を見るに付け、どんな衝動がお山に向かわせるのか不思議である。標高差は1000m、楽に登れる山でもなく、この先の青ガレなどはゴロゴロ岩の厳しいルートだ。天上界に続く道ならいざ知らず、顔には笑みさえ浮かべて登って行く。山岳信仰などは一部の極道の所業だと考えている、がこんなに多いと極道の所業と云えるかどうか。 やがて滝の下に到着、沢を渡るとその靑ガレを登る。青と云うより黒っぽい岩の崩壊地だ。陽射しもあって忽ち汗、風の無い上天気で霞が無い。短い水平道の後は崩壊の進む苦しいルートだ。直ぐ先にあるべき峠は遠い。ヘロヘロの態で峠着、腰掛けて微笑むおばちゃんハイカーに見詰められては照れくさい。こんにちは、挨拶をして直ぐによき峠谷目指して谷へ降る。 よき峠谷も、木々は育ち随分変わった。沢も幾らか深くなり、沢沿いのルートは沢の中に移動している。新しい、コヤマノタケへの尾根ルートからおねえさんが降りて来た。中峠・わさび峠を経て坊村に降る周回コースの途中らしい。軽量の靴では水漏れがあろう。そんな事には躊躇なく、見る間に谷に消えて行った。近頃の山靴は軽量なものが多い。 速い若者にどんどん抜かれ、やっと中峠に到着した。エネルギー補給は急務である。風の無い暖かい南斜面で琵琶湖を見ながら小休止。堂満岳は少々鋭角になったかな。杓子木場の頭へのルートは踏み跡が薄い。さて、人の多い武奈ヶ岳を除くとコヤマノタケが目的地。右に登れば特異なブナのコヤマノタケ。初めて見る秋の光景、葉を落としたブナの林のウメモドキは紅一点。枝越しに見る武奈ヶ岳は人で溢れている。 ピークから見下す八雲ヶ原が帰りのコース。ゲレンデ跡を降る途中で体が軽い。八雲ヶ原から北比良峠へ登り返し、岳道を降るのが帰路のルートだ。五体の協調さえあれば困難なルートでは無い。陽射しの中の今年の紅葉は金繍である。

続きを見る -

2025.11.10

四季の山紀行(飛計路のブログ)

■ 播磨・千ヶ峰・・・・2025年11月08日

京都の北山辺りに出掛けたい、と思うとどうしても昨今のニュースが気に掛かる。東北から北陸の熊の話題、街角に出るさえ驚きだが、人家の2階、果ては役所に現れ害を為すとは尋常では無い。幸い関西のドングリ類は豊作だし、少ない経験ではあるがお山で逃げるのは熊であった。例外は小熊のある場合で、声を聞くと一目散に逃げる事にしている。だが待てよ、熊だって移動はする。東で度胸を付けた熊が逃げてくれるだろうか?。思い悩んだ挙げ句、向かう先は千ヶ峰、熊用鈴とストックは携行した。 三谷渓谷駐車場はバイクが2台と車1台が先行する。気温は低いが登山用パッチとシャツのお陰で寒さは問題無い。昼間は相当暖かくなる様な予報が出ている。先行者がいるので熊への警戒も無用だ。そうすると、かなり厳しい斜度の続くルートで見るべきものは渓谷と紅葉。雌滝・雄滝の水量は多い。賑やかな渓谷と綺麗な水面に映える苔、勢いよく始めたあとの名残で見上げる斜面がことのほか厳しい。斜度の緩む岩棚を越えると伴走の渓谷とはお別れ、ただ厳しいだけの急斜面、人工林の林床を蠢くように登り高度を稼ぐ。岩座神(いざりがみ)コースと出合いやっと勾配が緩み展望を伺う余裕もできる。 林床に転がるドングリは熊への警戒を解くのに充分な量だ。先行する男性が降って行った。再び斜度が厳しくなると山頂は近い。ススキの背後に見える落葉樹の森が輝いて見える。山頂手前の陽射しの中は、少ないながら可愛いリンドウと草紅葉。少し歩いて無人のピークに到着。好天のピークは久しぶりだ。多少霞みの掛かる遠景は全周囲、吹く風はやや冷たい。 後続が一人二人、笠形山へと続く長大な尾根を、ススキを掻き分け少しだけ辿り、こんなに明るい秋の日に、暗い周回コースは勿体ない。早々にお弁当を拡げる皆様と別れ、久しぶりに岩座神コースを降り集落見物。入れ替わりに7〜8名のパーティが登って行った。このお山ではこれからがもっとも賑やかな時間帯だ。落葉樹の森を抜け、人工林の斜面を降り、平坦な古いお寺跡を降って林道に降りた。紅葉の中のムラサキシキブの実が青い。 集落を見下す、お寺の庭でエネルギー補給。時々スズメバチの翔ぶ庭の片隅に、沢山の実を着けた柿がある。秋の陽射しの中、何とも綺麗な色だ。沢山の実の一つを頂く事は、寧ろ柿への功徳ではないか。何れ木枯しと同時に重力に抗う事なく落ちる定め。仏の慈悲で一つだけ頂こう。綺麗に拭き、かじった途端に溢れる渋味、柿よ、仏の道を説く事を忘れていたな、、。 むかし話の山寺は、集落の真ん中から延びる石段の先にあるのが常である。ここはまさにむかし話、石段を降ると天日干しの稲田、むかしながらの秋の光景だ。たわわに実を着けた柿には説法が必要だが、残念な事に、集落に、住職は不在であった。

続きを見る -

2025.11.04

四季の山紀行(飛計路のブログ)

■ 中国山地・扇ノ山・・・・2025年11月01日

扇ノ山はとても遠い。氷ノ山は関西の山だが、扇ノ山は中国地方の山だ。大山のように有名ではないから、関西弁を聞くことは稀、今日のような天候だとまず静かなお山で間違い無い。海上集落にお若い人の姿がある。人里離れたお山の中腹は、案外良いところかも知れず、明日は収穫祭のような催しがあるらしい。 収穫のほぼ終わった、秋らしい雰囲気の細い道がクネクネ、厳しい斜度の道が続く。対向車の無い事を祈りながら、ススキの原が見えてくると上山高原。ススキで視界は5m、慎重に車を進めて広い駐車場兼キャンプ地に着いた。強い風の中に車は1台、左馬殿道を行かれたようだが、午後からは寒気で荒れるらしい。 道中の看板によれば、鳥取へ抜ける辺りが通行止め、西から谷を這い上がるコースは行けなくなった。別の目的も叶わない。やむを得ず、県境手前の小ズッコ小屋から歩く事にしよう。幸い風はあっても青空もあり、紅葉がとても綺麗だ。小屋下に車を止めて、見た道傍のブナは見事に染まっている。 小屋を覗いて、杉などの混じる灌木の林を歩くとやがて河合谷コースに出合う。林床は黄色く染まるカエデの葉、林の下をカメラ抱えて翔ぶ様に歩く男性が一人。ありゃ〜妖怪であったかも知れない。ピークから一旦降り、登り返した先が扇ノ山の予定であった。賑やかな男女4名のパーティが降りて来られ、女性二人の歩みは恐る恐る、山支度は立派でハイカットの登山靴、すれ違った直後に転んだ様子、背の高いブナの林に木霊する悲鳴。 さてさて、ピークに至り平坦なアプローチを歩けば見えてくる避難小屋、がない。ここで始めて気が着いた。先のピークは小ズッコで、そしてここは大ズッコ、込めた思いの程は知れないが、そこに今頃気が着いた。何と云う無頓着だろう。遠くの方で雷鳴が聞こえ空は真っ黒、いよいよ寒気がやって来た。間もなく日差しが消え、次は雨かと思っているところへダブルストックの元気なお父様が追い付き追い越して行かれた。 樹木の切れた展望所で鳥取の街を見下し、日本海は空と海の区別も無い。先のお父様が降って来られ、降りは苦手か後ろ姿に勢いが無い。ピークは寒くて、改修中の避難小屋でエネルギー補給、暖かくは無いが寒くは無い。気温は一気に4℃ほど低い。降りに入ると雨が来た。雨と云うより霙である。折角の紅葉どころか夕方のように暗い。 河合谷登山口目指して降る道中、暗いながらも、葉を落とした蔓に垂れ下がる山ブドウは分かる。親水広場で靴を洗い、さて、閉鎖された道路状況はと県境まで歩くと、道の毀損はなく、木材の搬出都合による閉鎖である事が判明した。上山高原には2台の車とテント、降りで出逢った3台を入れると5台ほどの車が、強風と雨のススキの原で、朝を待ち焦がれた事だろう。ボンネットにしがみついた黄色スズメバチ、強制下車させるまで4〜5キロは移動したろう。無事に帰る事ができただろうか。

続きを見る