NEWS

お知らせ

2025.07.28

四季の山紀行(飛計路のブログ)

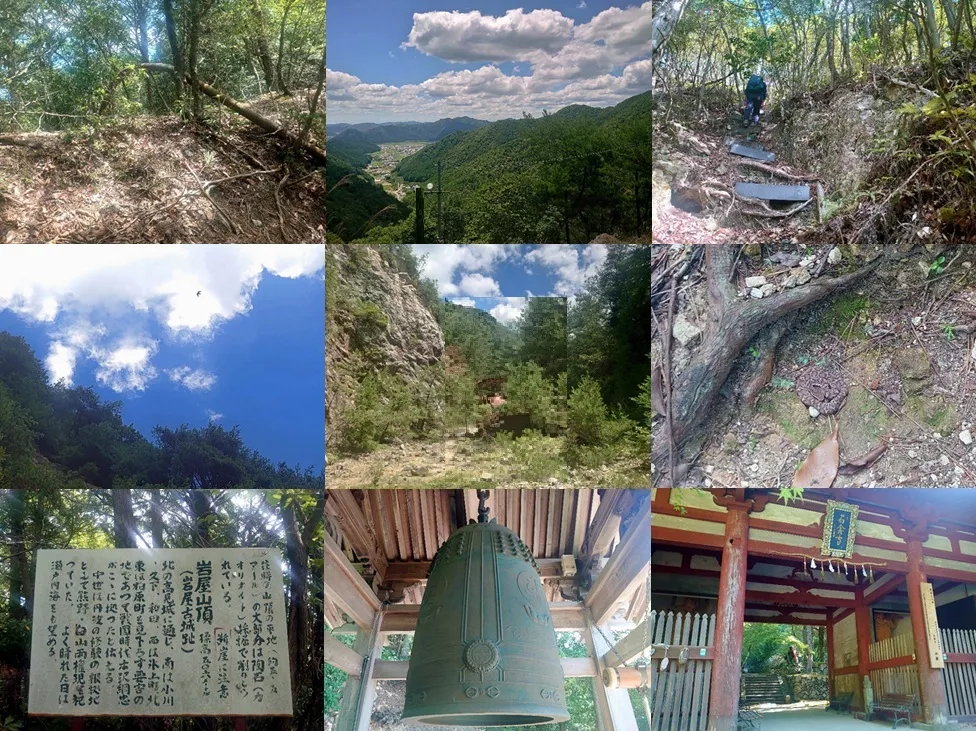

■ 丹波・岩屋山・・・・2025年07月27日

6月は遠いヨーロッパで猛暑があった。近頃は北海道で40℃の予報がでたり水不足の水田で発育期の稲が枯れ始めたり、人族は愈々見体験の領域に入ったらしい。しかし、このところ強烈な陽射しの収まる黄昏時、何やら涼し気な風を感じる。暑気への耐性が出来てきたのか実際にその様な風が吹くのか、地球規模の大気の循環を見てさえようわからん。そこで何とか知りたいと思っているのが縄文時代の気候である。8000年前の縄文遺跡は東に多く西にはほぼ無い。居住条件によるものならば、西は暑くて選択肢を外れた?。栗などの堅果類は熱帯には少なく、海の資源は寒流の流れ込む北に軍配。だけど熱帯ならばバナナがある。栗より食べ易くて苦労が無い。では、アジアモンスーンに異変が生じ、結果、西日本はサバンナが広がった?。

考えると際限が無いので終りにしよう。今日のコースの暑いことについては疑う余地が無い。イロハモミジの駐車地でさえ25℃を超えている。本来は民の苦難を救うべき2体の毘沙門天、ただ立ち尽くすばかりで、見開いた眼差しはあらぬところに注がれている。まさかに少し動いたのか、確認したいが足元が見えない。覗き込む横を檀家さんらしき軽トラが盛んに降って行く。盆前の掃除かな。

水の滲み出る谷川の横を通り、防獣柵を空け取り付いた岩尾根はやっぱり暑い。谷間の中は風が無い。風を求めてトボトボ登るとお日様が届いた。無体な振る舞いではあるが風は起こる。松の木陰で風を待ち熱冷まし。僅かな木陰も無い辺りは、素早く移動しないと焦げ目が着く。踏み跡に近頃の痕跡があった。このルートは確か4回目で、出会った人は2人だけ、とすればあの若者かな。しかしよく落ちる汗。

尾根に乗ると風は強い。もっとも狭い辺りに尾根を越えて這うパイプがあった。やや古いものだが東側でも見かけたようだ。水道設備以前のお寺の水源だと思う。急斜面を登ると祠のある岩屋山。正確には、山と古城を偲ぶ祠で山頂と城跡は無い。城の痕跡ばかりは残っている。

岩屋山から鉱山跡に降る急斜面はよく滑る。お助けロープはあるものの、照葉樹の落葉は乾いて滑り台。落葉樹の葉は、寒さから落ちた後も根を守る。照葉樹は、腐食に強い葉で数年かけても分厚い布団を作りたい、と意図している?。急斜面を降ると鉱山跡、木陰でもほぼ風の無い岩の中は乾いて暑い。暑かろうが先ずは岩の観察。踏込んだところで突然、隼と大型の猛禽2羽による空中戦らしき光景が起こり、鉱山跡に木霊する鳴き声がピー、ピー。数分後には静寂が戻ったものの、何事であったか知る術が無い。最後は溶岩の貫入跡だと云う輝緑岩を見てエネルギー補給。水は無いので珍しいトンボの翔ぶ姿も無い。

岩の中を少し離れると風があって生き返る。そんな道にトグロを巻いた小さなマムシが一匹。危うく踏み殺すところだ。他に訪れる人の心配は無いから安泰だろう。石龕寺奥の院まで降って一休み。足利将軍幽閉所跡は劣化が進み立ち入り禁止、最後に鐘を2回突いた。見下した街の、何処でどんな音が届くものか、知りたいものだ。見回した空に、真っ白な3次元的な雲が立つ。夕立には勢いが足り無い。車の温度計は37℃を記録した。